走进人物的精神世界

——《陋室铭》《爱莲说》整合教学

一、 教学目标

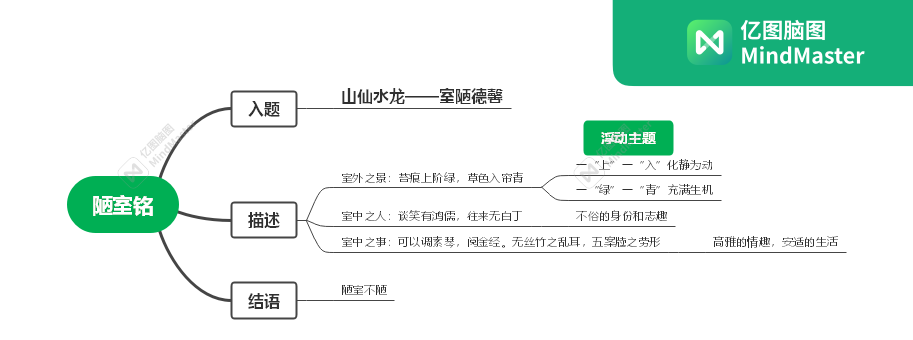

1. 在疏通文字、了解文意的基础上建构两篇短文的思维导图。

2. 用合作讨论和交流的方式探讨人物的精神世界,能有依据地说出陶渊明、周敦颐和刘禹锡的品格特征。

二、 教学重点

基于证据阐述自己的观点

三、 教学过程

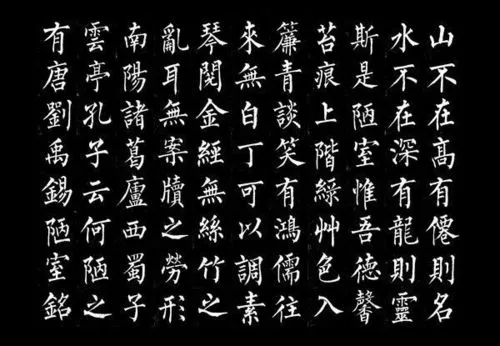

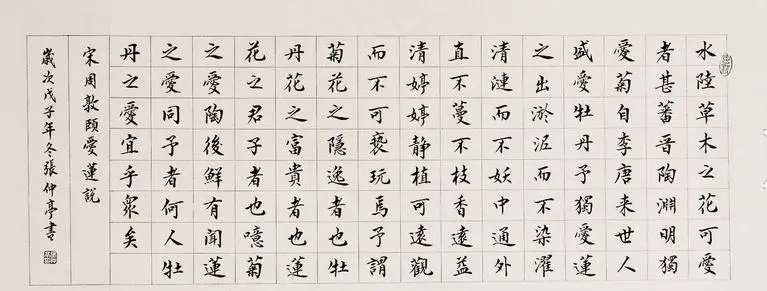

课前准备:朗读无标点的课文

学习活动一,课文内容的梳理

学习活动二,穿越时空的对话

对话情境

有一天,陶渊明和周敦颐应刘禹锡的邀请,来到了刘禹锡的陋室。

对话一:三位“鸿儒”围绕《爱莲说》的对话:

刘禹锡:周老弟,最近拜读了您的《爱莲说》,写得真不错啊!

周敦颐:两位老兄好!还请两位老兄多多指教啊。

陶渊明:周老弟啊,非常感谢您在《爱莲说》中写到了我,不过有一点我想请教,在文章里您是表扬我呢,还是批评我呢?

假如你是周敦颐,你的回答是: … …

(要求能从文本中找到相关的证据来表达自己的观点)

教学预设:

周敦颐的回答要点

观点:我对你绝对没有批评的意思

依据:我首先用了一个“独”字,赞扬和欣赏你的个性;其次用了“隐逸”这个词,表述对你的生活态度也很认同;第三用了一个“鲜”字,突出了爱菊人之少,从侧面表达了对你的欣赏;对牡丹,用了一个“矣”字,表达对世人媚俗的惋惜。

板书:

陶渊明 周敦颐

独 独特,与众不同 独

隐逸 爱隐逸 爱君子 君子

鲜有闻 对世人的惋惜 同予者何人

达到的目标是:

1. 认识两种不同的生活方式,消极隐居式和积极有为式,启发学生形成积极有为的人生态度。

2. 正称与反衬

对话二,三位鸿儒围绕《陋室铭》的对话

周敦颐:刘老兄啊,如果陶兄选择了隐居式,我选择了君子式,您作为一代诗豪却身居陋室,您选择的是哪种生活方式呢?

如果你是刘禹锡,你的回答是: … …

(要求能从文本中找到相关的证据来表达自己的观点)

教学预设

房子很窄小,但是他的心——很开阔。

环境很嘈杂,但是他的心——很宁静。

生活很单调,但是他的心——很饱满。

这就是刘禹锡。 他没有选择桃花源,他和周敦颐一样,在淤泥之中顽强、乐观地生长。

《秋词》:自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。

自然界的秋天在他的眼里尚且诗意盎然,他又怎么会躲到人生的秋天里去自怨自艾呢?

《酬乐天扬州初逢席上见赠》

巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身。

怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。

沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。

今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神。

就是这个刘禹锡,他一生辗转奔波于仕途,虽历经艰辛却痴心不改。就是这个刘禹锡,先后被贬到连州、和州、苏州,但每一个地方的老百姓都“因祸得福”,因为他深入民众,体察民情,勤廉守政,力行教育,为当地的发展做出了历史性贡献。这样乐观豁达,这样富有生命活力的刘禹锡,怎么可能“清高自许”“独善其身”“隐居避世”呢?《陋室铭》不是一个落魄文人郁郁不得志时的自我沉醉、自我安慰,而是一篇特殊的战斗檄文。官场的险恶、人情的冷暖并没有浇灭刘禹锡心中的战斗之火,他潇潇洒洒地提起笔,对炎凉世态、坎坷仕途作出了最昂扬、最诗意的回答。

比兴是中国诗歌中的一种传统表现手法,宋代朱熹比较准确地说明了“比、兴”作为表现手法的基本特征,他认为:“比者,以彼物比此物也”;“兴者,先言他物以引起所咏之辞也。”通俗地讲,比就是譬喻,是对人或物加以形象的比喻,使其特征更加鲜明突出。有的诗是个别地方采用比,而有的则是整个形象都是比,就像后代的咏物诗;“兴”就是起兴,是借助其他事物作为诗歌发端,以引起所要歌咏的内容。有的“兴”兼有发端与比喻的双重作用,所以后来“比兴”二字常联用,专用以指诗有寄托之意。

|

|