大单元教学,撬动语文课堂形态的变革

常州市勤业中学 岳亚军

【摘要】以学生的学习为中心来组织教学,是国际课堂教学的潮流所向;发展学生核心素养,是时代赋予我国教育的新使命;最大程度地促进学生有效学习,是教育深化改革发展的必然选择。基于现代教育理论创新研究的新成就,新课程教学实践的新经验,语文教学要以发展学生核心素养的新目标,课堂教学要以学习为中心的改革新要求,语文大单元教学必将撬动语文课堂教学形态的变革。

【关键词】大单元的教学 课堂形态的变革 核心素养的发展

现代语文教学,经历从双基(基础知识、基本技能)到三维目标的变革,从一纲一本到一纲多本进化,作为一线的许多语文教育工作者接受了现代教育理念的洗礼,但现实中的许多教师,其教学行为和新课程的理念之间存在的落差比较大,它们虽有新课程理念之言,并无新教学之行,日常教学重知识轻能力,重结果轻过程,重灌输轻自主,重应试轻素养的问题非常突出,形式化、浅表化、碎片化、机械训练等教学问题依然严重,教师中心,学科知识中心的课堂教学形态未见明显的改变。

上海教科院顾泠元教授曾提出:“以学生的学习为中心来组织教学,这不仅是我们将来课堂教学改革的方向,也是国际上课堂教学发展的潮流所向。” 《普通高中课程标准(2017版)》提出语文教学要“ 通过阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究等语文实践,积累言语经验,把握语文运用的规律,学会语文运用的方法,有效地提高语文能力,并在学习语言文字运用的过程中促进方法、习惯及情感、态度与价值观的综合发展。”无论是国际教学的潮流,还是核心素养时代的教学要求,无不倒逼语文教学的从价值取向和课堂形态的变革。

一、当下课堂形态的观察与分析

关于课堂教学形态,由于研究视角的差异,分类也各不相同。理论学家如美国学者古德基于师生关系的分类,日本学者佐藤学基于共同体性质的分类,我国学者基于生命发展分类。这些分类大多是基于理论层面,虽能帮助一线实践者进行课堂教学改革提供相关的理论支持,但感觉比较抽象而难以触摸,有点不贴地气。

基于课改的实践经验,2011年《上海教育》第800期特刊,对我国新课程改革三十年的课堂教学形态归结为“经典课堂”“现代课堂”和“未来课堂”三大类型。其中经典课堂,包括育才中学的“读读、议议、练练、讲讲”八字教学法,上海闸北八中的成功教学,飞虹中学的分层递进式教学等。现代课堂的典型代表,如静安教院附中的茶馆式教学——被称之为“哥白尼式的”革命,青浦一中基于预学习的自主课堂,江苏洋思中学的先学后教,当堂训练模式,山东杜郎口的三三六学习模式,江苏东庐中学的教学合一的讲学稿教学等。文章还对基于信息技术的未来课堂进行了假设性的要素描述,如电子书包、网上教室及移动终端等突破时空的学习形态。

基于课堂教学的现状,在从教师的教学活动、学生的学习活动和学习内容的把握及处理的视角对课堂进行大样本的观察之后,似乎可以把目前的课堂教学形态主要有四种类型:灌输型、讲授型、互动型和指导型。灌输型指的是整节课以教师独立讲解为主,学生始终是被动的接受者。随着课改的不断深入,虽然存在这种课型,但是比例越来越小;讲授型指的是整堂课的绝大多数时间由老师独立讲解或自问自答,然后留下少许时间让学生练习或活动。灌输型课堂和讲授型课堂有细微的差别,但是总体上都是教师用口头语言辅助板书或多媒体课件向学生呈现、说明与解释知识或技能,不是学生理解;互动型课堂指的是以教材为媒介,教师的教授活动与学生学习活动有机结合的课堂;指导型课堂(或者称为指导学习型课堂)指的是学生在教师指导下自主、合作与探究学习,主要行为主体是学生,它虽然是新课程大力倡导的一种课型,但是由于受到多方面因素的制约,这样的课型占比非常小。

随着新课程改革的不断深入,可以看到课堂形态不断向好的进化轨迹,但值得思考的是:既然指导型课堂作为新课程大力倡导的一种课型,为什么这样的课型在目前的课堂教学中依然少见而灌输型课堂教学依然存在?制约指导型课堂不能成为主流形态的因素到底有哪些?

哲学认知中有这样的一种价值判断:不同的课堂形态存在都具有相应的价值,但不同的课堂形态背后折射出不同的教育理念,而且每一种“存在”一定有意义和价值大小之别。灌输型和讲授型的课堂,不仅是教师主宰的课堂,也是知识传授性的课堂。这种课堂被人喻之为思维固化型的课堂,偷懒型的课堂;经典型课堂和现代型课堂似乎是对教师中心、学科知识中心的传统型课堂的颠覆,形成了全国上下争相借鉴的某种教学模式,但是教学实践证明,不会有一个固定的处方能够确保教学对学生的学习产生可能最大的影响,也没有一种固定的模式能应对所有形式和学生多样化的学习;互动型课堂是对教师主宰的课堂与学生主角的课堂的折中,课堂教学的任务看上去是在师生对话,生生对话,师生与文本对话中完成,但课堂上更多的话语权还在教师这一边。以“自主、合作与探究学习”为主的指导型课堂在当下课堂教学中并不多见,其原因主要有两个,第一,教学的目标指向问题,或者是教学的价值取向问题,教师为知识教学所囿,为应试教学所累,为功利的教学所惑;第二,这是一种开放型的课堂,它给老师带来了挑战:包括对传统观念的突破,教学价值取向的转变,教学内容的组织有效,学习管理能力的提升等。

二、大单元教学,撬动语文课堂教学的变革

现代教育理论创新研究的新成就,新课程教学实践的新经验,语文教学要以发展学生核心素养为目标,课堂教学要以学习为中心的改革新要求,语文大单元教学应运而生。 这是对新课程实践经验的继承、发展,是基于现代学习理论和教育技术的教学创新,它以整体架构下的模块化自主合作探究学习,以任务驱动下的语文实践,以信息技术支持下的主动学习,撬动着语文课堂教学形态的转型。

(一)整体架构下的模块学习

大单元教学,它并不是对以往单篇课文教学的简单否定,也不是将单篇课文内容的简单叠加,而是将语文自然单元中的单篇课文,根据单元教学的目标、内容、任务和要求,纳入到一个深度学习的结构系统之间,在整体的阅读与理解,关联与对比,批判与建构,迁移与应用之中,发展和提升语文学科的核心素养。这个结构系统,有明确的学习主题,有真实的情境任务,有具体的学习活动,形成主题下相对独立的学习模块,促进课堂教学由单一走向综合形态转变。下面,将以统编版语文七年级下册第三单元为例,阐述大单元教学设计的组织方式。

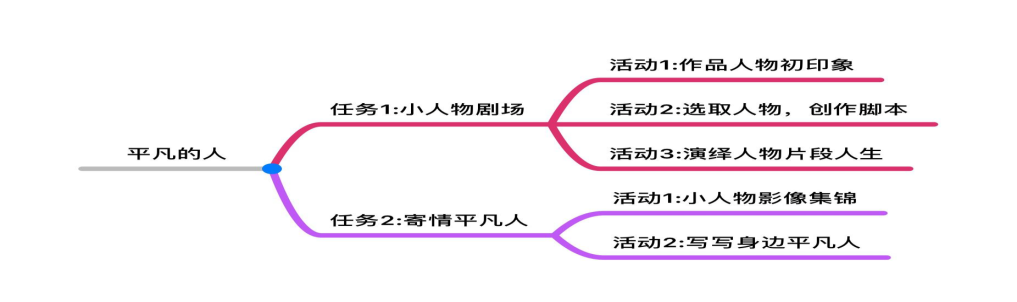

语文七(下)第三单元教材编排了两篇叙事散文《阿长与<山海经>》《老王》,小说《台阶》以及古代笔记小说《卖油翁》四篇课文,还编排了以“抓住细节”为学习内容的写作实践活动,以及名著导读、课外古诗词诵读等内容。所选课文以写人记事为主,着眼点都在于平凡世界的“小人物”——小保姆、小车夫、小农民、小商贩。这些“小人物”没有传奇的经历、壮丽的事业,甚至没有渊博的学识、豪迈的语言,但在他们身上却常常闪现着人性的光芒,引导人们向善、务实、求美。这些平凡的人,在单篇课文里都彰显着独特的个性,书写着自我的人生。以往的单篇教学,学生的学习是“只见树木,不见森林”,碎片化地、浅表化地、各自割裂地解读每一个人物形象,根本无法真正认识“人”的复杂性、多样性。所以将单元课文整合起来,将学习的内容形成彼此的关联,将这些不同历史时空中呈现的平凡人物放到一个真实情境中去真切地、有深度地解读。这样学生学习的不只是知识,不只是技能,还有健康的、健全的心灵和人格。在这样的教学思想指导下便可以形成如下单元学习框架:

整体设计的框架,形成了任务驱动下相互关联而又逐渐递进的五大学习模块,每一学习模块都不能是单篇课文的学习,而是聚焦每一任务要求进行单元整体学习。这种学习,是教师指导下的学生自主合作探究学习,它追求的学习结果不是对一个文本、一篇课文简单接受的过程,也不是得出一个简单的结论,而是在整体的阅读中进行分析、评价和判断,由此实现思维的发展和提升,它能有效地改变传统的接受型课堂的教学方式。

(二)任务驱动下的语文实践

《普通高中语文课程标准(2017版)》强调要“在真实的语言运用情境中,通过自主的语言实践活动” 进行语文学习。统编版语文七年级下册第三单元的整体设计比较好地体现了这一要求,同时在课堂教学实践中实现了学生由被动的学习者向主动学习的建构者的转型。

七(下)第三单元任务一中的活动一“作品人物初印象”,教者围绕“人物初印象”这一学习活动,以“海报设计”“拟写海报主题”“选择写作表情”为主要内容展开。在预学习过程中,教师要求班级学生组成若干海报设计团队,给第三单元四篇课文中的小人物们分别设计一张海报。在课堂教学过程中,教师要求学生以设计小组为单位,展评各自的海报设计。在展评过程中,学生不仅展示了画面新颖富有创意的设计思路,还清晰明了地阐述了选择典型事件设计画面的理由,强调了画面细节突出人物形象的作用。例如关于老王的海报:画面上是一个用简笔素描勾勒、站在门楣下、满脸皱纹且瞎了一只眼睛的干瘪老头。门楣旁边的墙上有一行标语:毛主席万岁!老王可怜卑微无助跃然纸上。在拟写“海报核心宣传文字”的环节,更见学生的学习智慧。同学们在展评交流发现四篇课文所描写的人物有一个共同的特点,就是日常生活中的普通而又平凡的小人物,他们发现:阿长,小保姆,小身份,小地位,小缺点,小心愿(福橘,平安顺遂),小道理(烦琐的礼仪仪式),无名无姓无家无貌无才;老王,小车夫,小身份,小地位,小礼物,小心愿(渴望一个平等的朋友),无名无姓无家无貌无才;父亲,小农民,小身份,小地位,小心愿,无名无姓无貌(对父亲无外貌描写,只有一个大脚板的特写镜头);卖油翁,小商贩,小身份,小地位,小事情,小道理,无名无姓无貌。透过这些发现,探究归纳出了这些人物的共同特点:平凡中的伟大。他们都是平凡世界中最真实的普通人,小人物,却在细微处闪烁着人性的光辉。虽然无名无姓无貌湮没于茫茫人群中,却彰显着人性的真善美。在“选择写作表情”环节,学生从多角度进行了选择,其中比较典型的有:阿长,我的长妈妈、一个小人物的伟大神力;老王,愿永安他的魂,一个不幸却又幸运的人;父亲,芸芸众生中的一粒微尘、一位农民的奋斗三部曲;卖油翁,一个卖油翁的处世之方、射箭之道等。

学生在任务驱动下的语文实践活动中,通过教师设计的学习支架,在阅读中理解,在理解中辨析,在辨析中发现,在比较中探究,为问题的解决去思考,为任务完成而寻找策略。在如此状态下学习,不是教师在“告诉”中被动学习,也不是教师控制下的浅学习,而是学生自主合作探究的主动学习、深度学习。这是传统课堂教学无法做到的。

(三)技术支持下的互动方式

技术支持下的课堂学习形态和日常对话型的课堂学习有许多相同的地方,比较典型的就是课堂教学进程的推进方式,通常是通过师生对话、生生对话和师生与文本对话为形式,但是基于技术支持的课堂互动方式,彰显出独特的样态。

传统课堂互动交流,是平面型的。这种互动方式作用于师生的听觉,其主要特征为随机性、瞬间性、散点性和评价的主观性。随机性表现为积极参与学习活动,发言踊跃,思维反映速度比较快的学生经常得到老师的青睐,在课堂上对话互动的机会就多,反之就少;瞬间性表现在互动对话的内容随着教学进程的继续而难以留下深刻的印记;散点性表现学生只是以点状思维思考学习问题,不能形成整体性的思维结构;评价的主观性表现在无论是在师生对话,还是在生生对话中,学生以自己的认知经验对同伴进行评价,教师的分析评价主要依据自己课前的预设。这样的互动交流很难顾及课堂上的每一个学生的学习。在技术支持的学习交互平台上,除了保留了传统课堂的互动交流方式以外,让传统的交互方式发生巨大的变化,这就是从平面走向立体,从作用于听觉走向视听同步,从散点走向整体,从个别随机走向全面覆盖。在语文七(下)第三单元任务一中的活动一“作品人物初印象”的课堂教学中,学生的展示以群组为单位,既有实物图形的视觉展示,也有分析解说的听觉交流;既有瞬间的听觉交流,也有重复回看视觉分享;既有在场即时评价,也有平台上留言评价。这样多样态、个性化、即时性、可视化的交互方式,不仅撬动了课堂形态的变化,更极大地促进了学生学习的有效性。

教学内容的丰富性,教学方式的多样性,学生学习的差异性,决定了教学的复杂性,尽管没有一个固定的处方能够确保教学对学生的学习产生可能最大的影响,但总有一种教学方式可以无限接近发展学生核心素养的要求,大单元教学就是这样的一种教学方式。

拟于2019年10月在《初中教学研究》杂志发表

|

|