教学的机智与效能

岳亚军

一位老师上《壶口瀑布》,安排了四个教学环节:

环节一、画黄河,明视角,知特点

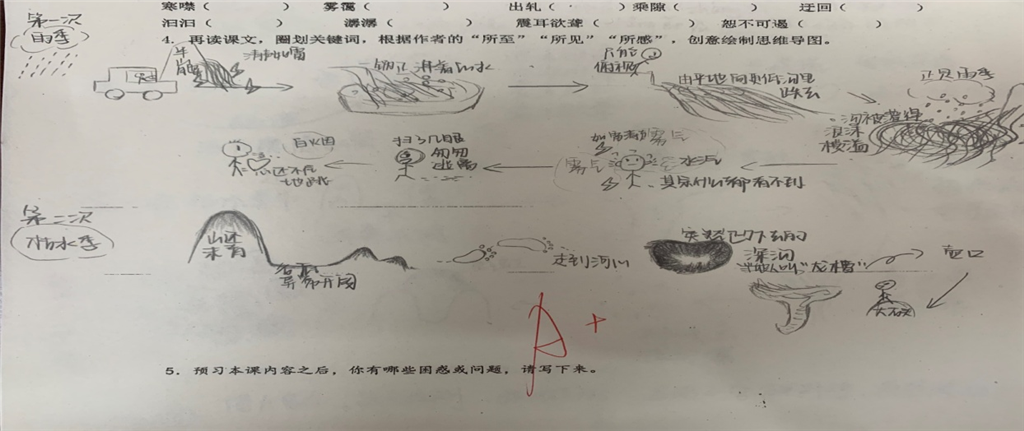

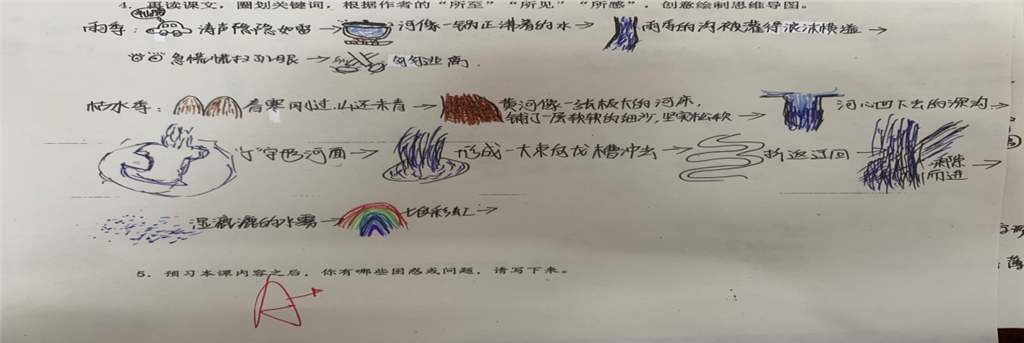

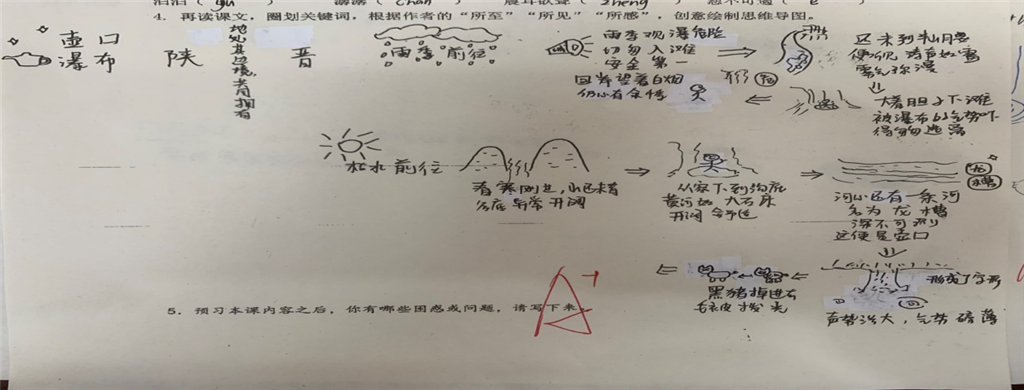

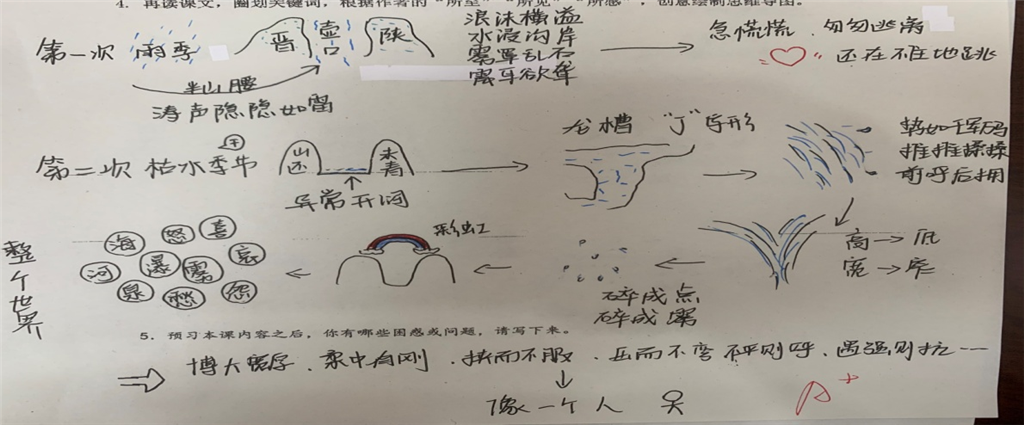

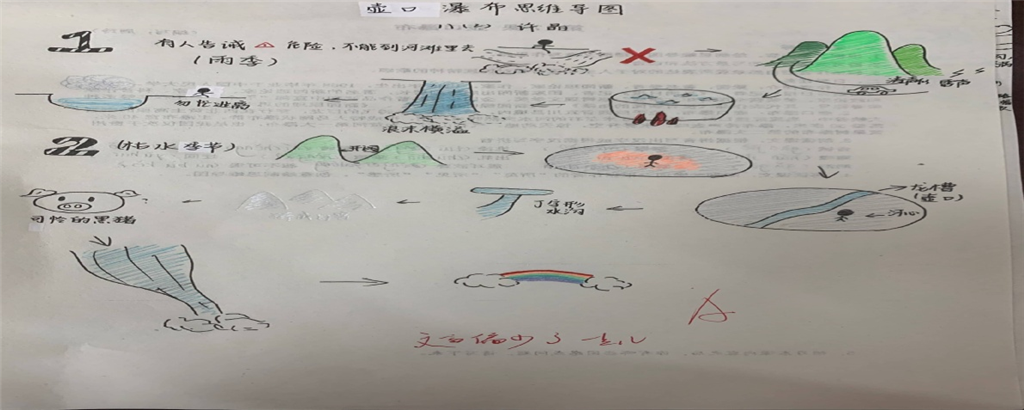

根据预习,展示创意思维导图,并解答同学提出的疑问。

学生的疑问是:1.壶口瀑布在雨季和枯水节各有什么特点?

2.作者为何要写了两次观壶口瀑布的经历?

课堂展示图

雨季:危险可怕 水势浩大 惊心动魄

枯水季:雄伟壮阔 柔中带刚 勇往直前

第一次观瀑略带遗憾,第二次观瀑得偿所愿,第一次为第二次蓄势,更突显第二次观瀑的弥足珍贵,使得文章起伏有致。

环节二、读黄河,赏美句,品语言

要求:

读出一点澎湃的阳刚之气

读出一点俏皮的柔和之味

读出一点身为中国人的自豪之感

节选一:

于是又有一些各自夺路而走的,乘隙而进的,折返迂回的,它们在龙槽两边的滩壁上散开来,或钻石觅缝,汩汩如泉;或淌过石板,潺潺成溪;或被夹在石间,哀哀打漩。还有那顺壁挂下的,亮晶晶的如丝如缕……

节选二:

于是又有一些各自(轻快地)夺路而走的,乘隙而进的,折返迂回的,它们在龙槽两边的滩壁上散开来,或钻石觅缝,汩~汩~如泉;或淌过石板,潺~潺~成溪;或被夹在石间,哀~哀~打漩。还有那顺壁挂下的,(俏皮地)亮晶晶的如丝如缕……(余音绕梁地)

节选三:

(掷地有声地)黄河博大宽厚,柔中有刚;(不屈服般地)挟而不服,压而不弯;不平则呼,遇强则抗,(绝地逢生般地)死地必生,(意志坚定地,上扬地)勇往直前。

环节三、品黄河,思主题,解深情

梁衡:大凡看景,只看热闹,是初级;抛开热闹看自然之景,是中级;又能抛开浮在自然景上的迷眼繁花而看出个味和理来,这才是高级。

梁衡看壶口瀑布,看出的味和理是什么?

作者赞美黄河,正是赞美中华民族百折不挠、自强不息的精神。

博大宽厚,柔中有刚;

挟而不服,压而不弯;

不平则呼,遇强则抗;

死地必生,勇往直前。

请大家谈谈我们中华民族有哪些经历能体现出百折不挠、自强不息的精神?

红军二万五千里长征。 小米加步枪打败日本鬼子。 众志成城,抗击疫情。

环节四、当堂检测:微点仿写

请以《雨中观xx中学》为题,或展现xx中学的澎湃的阳刚之气,或描摹xx中学的俏皮柔和之美, 最后加一些身为xx中学人的骄傲。200字,现场仿写。

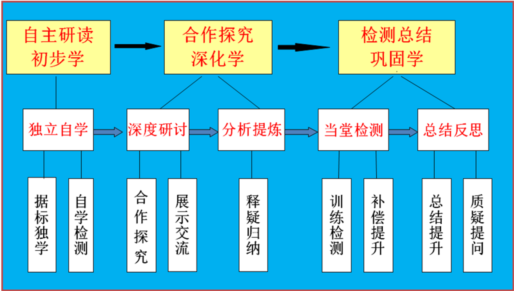

这节课留给我的印象非常深刻,教师的教学板块非常清晰,通过“画”“读”“品”,由整体感知到文本内容和主题意蕴的理解,层层深入,不仅符合学生的认知规律,也体现了循序渐进的教学原则,教学效果也是不错的。但听完这节课,我形成了三点想法:

第一,关于学生自学成果的利用问题。

教师不能被学生所谓的精彩学习蒙蔽,要善于从学生自主的学习中发现问题并及时转化为教学资源,提升学生的学习水平,促进学生的思维发展。

教学中,教师对这些学生图画进行了高度的评价,尽管有一位同学的文字少了一点,但是老师表扬说这些图画是富有创意的,从图画的创意中能看到学生读书的认真。这些表扬都是不错的,但在教学过程中,如果仅仅是为了表扬则是远远不够,教师应该把它当中教学资源加以有效的利用,加深学生对文本全面、正确的理解。

这里的教学机智是比较。教师可以选择其中的两幅导图(也可以让学生自己选择两幅图画),让学生结合文本内容进行比较。这里不是评价谁画得好,而是联系课文内容分析谁更全面,更正确。例如,在三四两幅导图的比较中学生可以发现,第四位同学的导图比第三位同学的导图内容更全面,因为它不仅画出了所至、所见,而且也突出了所感。

在比较中可以发现,两位同学都忽略了两个非常重要的内容:第一,没有跌进壶口龙漕之水的形态;第二是作者细观的脚下石。这两处细节描写不可或缺,是后文表达水的特点与品格的重要铺垫。非常遗憾的是,这一板块的教学没有把学生自学成果的作为重要的教学资源来利用,失去了让学生深入文本理解内容的契机,所以在后面的教学环节中,许多结论都有老师直接供给,而不是学生独立思考的结果。

第二,对作者两次描写瀑布和浸润在瀑布之中情与理的理解问题。

这是一个非常值得学生思考和探究的问题,所以这里的教学机智是让学生进行合作探究。

在这个环节,老师引导学生得出了如下三个结论,第一是不同季节的水呈现出的不同特点:

雨季:危险可怕 水势浩大 惊心动魄

枯水季:雄伟壮阔 柔中带刚 勇往直前

第二是对两次描写的作用分析:第一次观瀑略带遗憾,第二次观瀑得偿所愿,第一次为第二次蓄势,更突显第二次观瀑的弥足珍贵,使得文章起伏有致。

第三是描写中的情与理:

作者赞美黄河,正是赞美中华民族百折不挠、自强不息的精神。

博大宽厚,柔中有刚;

![]() 挟而不服,压而不弯;

挟而不服,压而不弯;

不平则呼,遇强则抗;![]()

死地必生,勇往直前。

对第一个结论应该没有异义,关键是后面的两个结论:第一次的描写是为第二次的描写蓄势吗?作者赞美黄河就是赞美民族精神没错,但仅仅是赞美民族精神吗?

部编版《教师教学用书》这样诠释:文章的主体部分是对枯水季的壶口瀑布的描写,采用定点换景的写法,视角不同,作者笔下景物的意境也有所不同。俯视龙漕,河中有河,重在“奇”;仰观河面,浊浪奔涌,“宇宙间仿佛只有这水存在”,重在 “雄”;看河水冲跌而下,碎为水雾,重在“险”。以上三重境界,从美学的角度来看都属于阳刚、崇高一类。接下来细写龙漕附近的河水,不仅形态丰富多样,还映着七色彩虹,“像一曲交响曲,一幅写意画”,呈现了多彩多姿的的美。最后给巨石一个特写,景物由“多样”返归“单一”,巨石“静”的形态蕴含着河水“动”的力量,有一种震撼人心的美。文中描绘的多个画面呈现出多种景物,有大有小,由远有近,有动有静,表现出多种意境,刚柔相济,层次分明,情景交融,这样使得壶口瀑布展现出一种审美意义上的立体感。

如果本文有与众不同的特点,那就是作者不是泛泛地赞美壶口瀑布展现的自然伟力,也没有循着一般的思路,将其作为伟大中华民族的象征加以歌颂,他紧扣河水在壶口展现的多种形态,联想到人生的无味杂陈,由水侵巨石,认识到黄河“博大宽厚、柔中有刚”的个性,进而引申到“历经磨难,方显个性”的哲理,写出了独特的人生体验。

由此,我们就能发现,教师在教学中后面两个结论所存在的问题,它提醒我们,教师对于文本解读是需要花功夫的。

第三,当堂检测的评价设计问题

在本节课的最后环节,教师设计了以《雨中观xx中学》为题的当堂检测练习。要求学生能做到或展现xx中学的澎湃的阳刚之气,或描摹xx中学的俏皮柔和之美, 最后加一些身为xx中学人的骄傲。200字,现场仿写。

很好的教学环节,因为没有结合文本内容的很好设计,使得当堂检测的效果显著降低。壶口瀑布写的是壶口的水,检测题写的

|

|