《义务教育科学课程标准(2022年版)》确立科学课程核心素养包括“科学观念、科学思维、探究实践、态度责任”等四个方面,其中,科学思维是核心和关键。在本次江苏省物理学科发展论坛中,我参与了几位专家学者的交流活动,将学习重心放在了实际教学中,培养科学思维的方法。总结几位学者的教学策略,发现他们的观点或实践案例大多指向设计有深度的情景和有意义的问题。有深度的情景指得是与时俱进、基于学生的元认知、直观且有持续发掘价值的生活和实验情景。有意义的问题指的是可用科学解释、富含思维过程或者具有挑战性的问题。

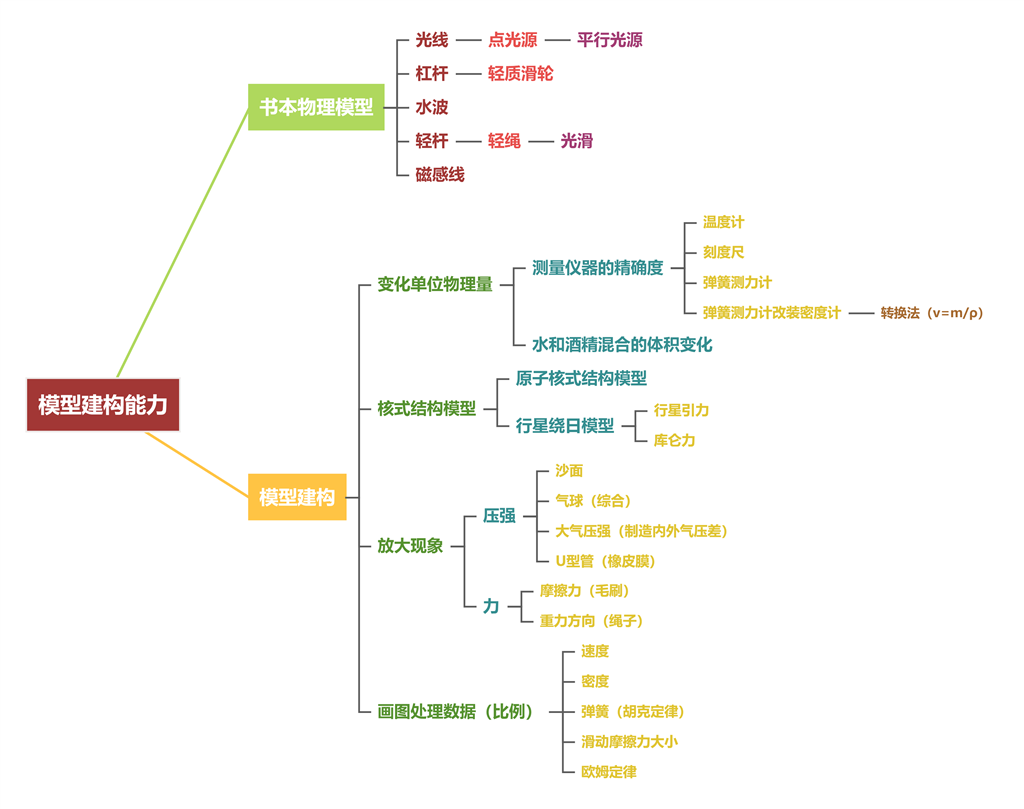

一、模型建构能力

“模型建构”是基于经验事实建构物理模型的抽象概括过程。它是一种科学的实践活动,是确定研究对象或者研究问题的过程,也是学习物理概念和规律以及解决实际问题的关键环节。在初中物理教学中,除了书本当中已经给出的物理模型以外,还可以引导学生利用情景、问题和过程建立物理模型。

二、科学论证与科学推理

1 感性认识有待于上升到理性认识

例如:在探究凸透镜成像规律时,通过实验发现遮去凸透镜的一半扔成完整的像,学生看到现象后,需要教师再通过作图的方式,将成像原理解释清楚。

2 有意义的建构

选择一个媒介,促进学生的理解。比如通过多个同一入射点产生的入、反射光线组成的平面的相交线引入法线,再给学生一个入射点和一条入射光线,让学生寻找反射光线,发现反射光线不唯一,而加入法线后,可确定唯一反射光线,帮助学生理解法线的必要性。

3 多次对比

例如,透镜的分类方法有很多,但为什么分成凸、凹透镜呢?究竟是依据形状,还是光学特性呢,教师可以提出这个问题,供学生思考讨论。

4 证据寻找

例如在反射种类教学时,阳光射到镜子上,迎着反射光的方向可以看到刺眼的光,而在其他方向却看不到反射的阳光。如果阳光射到白纸上,则无论在哪个方向看,都能看到纸被照亮了,但不会感到刺眼。这是为什么?引导学生去寻找一些证据,学生发现,刺眼的光照发生在光滑的物体,认识到光滑表面和粗糙表面发生的反射不同。

个人应用案例:在牛顿第一定律教学

首先给出学生多种运动,让其尝试进行分类,选择自然发生和人为发生这样分类方法,介绍亚里士多德和伽利略观点的争论,提出质疑:力只会使物体运动么?进而选出反例(受到摩擦力逐渐停止);然后寻找几副图的区别(摩擦力不同,减速情况不同),提出问题(研究阻力对物体运动的影响)并根据情景提示,运用转化法进行比较(通过运动距离的远近比较运动情况),最后引导学生思考,是否还能制造一个理想环境,进一步推理(采用科学推理法,得到牛顿第一定律)。

三、过度预习与质疑能力

在交流过程中,部分学者提出了预习对学生产生的一些影响,比如,降低课堂新鲜感,影响课堂参与度以及主要问题,使知识掌握不全面。那么如何缓解这一局面,学者们给出了建议:设计有深度的问题。

1 针对实验

(1)比如书中已经给出实验方案,教师可以提出问题:① 这个方法从哪方面进行了研究?② 你针对这个问题,要关注什么现象?③ 有没有其他类似的方法?④ 更换某个实验器材,你没有没可以代替的器材?

个人应用案例:测力计如何被制作出来的?

教师:最常用的测量仪器是尺子,我们来利用直尺设计一个测力计。我选择一个物体,能帮我反映力的大小,它需要满足什么条件?

学生:没力的时候恢复原状,力越大物体变化越大。

教师:好的,我把这个物体放在直尺旁边,再挂一个指针。同学们想想,接下来怎么办?

学生:指针的位置指着刻度尺的0,然后施加1N的力,指针指向1,2N的力指针指向2,依次类推(黑板上画出图)。

教师:非常理想的测力计就做出来了,这个物体的长度好像与力的大小有点关系(在黑板上标出长度和伸长量),具体哪一部分有关?

学生,直观地发现伸长量和力大小增加的倍数一样,弹簧的伸长量和所受外力正满足这个条件,所以就可以使用它来制作测力计。

(2)比如针对看到的实验现象,教师可以一些深入思考:① 生活中还有哪些类似的现象?② 针对学生的认知冲突(前概念负迁移)提出与实验相关问题;③ 你能用所学的知识解释这一现象么?

2 针对概念

针对书中的概念,教师可以进一步指导学生思考:(1)为什么这么表达?(2)如何解释这句话?(3)哪些概念也采用了类似的表达方法?(4)请学生将文字表述转化为演示实验。

个人应用案例:力的三要素教学

教师:我们已经学习了重力和弹力,都是从哪方面了解的?(总结出作用点、方向、大小)为什么从这些方面研究?

学生:书上说它们是力的三要素

教师:它们为什么重要?

学生此时沉默,说明并没有思考过这个问题,由此引导学生,力作用在物体上会发生什么?在第一节的讲解时,已经铺垫了运动状态和形变,学生可以迅速回答上来。

教师:我们来研究一下,这三个因素会不会对力的作用效果产生影响。

要求学生随便选取物体,挑选一个因素,采用控制变量法,学生的做法多种多样,很容易发现,只要改变其中一个要去,力的作用效果就会变,清晰的理解力的三要素。

以上,是一些本次学习的感想与收获,具体内容还需要进一步深化研究。